商品説明

真田紐ストラップ 紹介動画

正絹 真田紐ネックストラップ

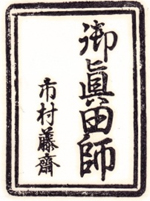

大正時代から続いている家業を受け継ぐ関東で唯一の真田紐師、市村藤斉が織る真田紐は、創業時から使用する手入れの行届いた木製の織機で織られています。

この織機により他にはない藤斉独特の厚みとしなやかな紐が生まれます。

「藤斉」の真田紐は茶道界や陶芸界で名のある先生方に好んで使われているだけでなく、宮内庁に納められる茶器や陶磁器の桐箱にも使用される逸品です。

本製品は伝統工芸品である真田紐を使用したカメラストラップになります。

※桐箱は付いておりません。

真田紐とは

戦国時代の武将、真田幸村と、その父・昌幸が、「強く丈夫な紐」として武具・甲冑などに用いたことから、その名がついたと言われています。

同じ紐でも一般的な組み紐は組む、真田紐は織るといいます。

真田紐は縦糸と横糸で織りあげるので伸びることがなく、結びなおしにも強い、張りのある丈夫な紐です。おそらく世界で一番狭い織物と言えます。

織物ならではの印象的な織柄が紐の表裏にあわわれるため、ほかの紐にはない、独特の美しさがあります。古くは刀の下げ緒、たすき、行商の荷紐、男性用の帯などにも使われていました。

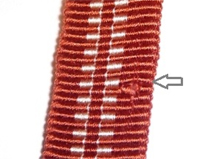

※真田紐は織りの工程上、糸の繋ぎ部分が(画像参照)あるのが特徴です。

※真田紐は織りの工程上、糸の繋ぎ部分が(画像参照)あるのが特徴です。

※2016年には真田紐の由来となった武将・真田幸村をテーマにしたNHK大河ドラマ「真田丸」が放映されました。

(画像は、真田幸村の家紋「六文銭」です。)

ブラック×レッド

ブラック×ゴールド

レッド×シルバー

蔵CURA真田紐ストラップのこだわり

初代と2代目の真田紐ストラップは、真田紐そのものを前面に出すデザインで、リングは直接真田紐に通す設計。2代目ではあて革を標準装備することで、カメラボディーにリングが当たらない工夫を施しました。そして現行の3代目は、真田紐の美しさを表現しながらもカメラストラップとしての堅牢性を高め、丈夫で美しいフォルムにたどり着きました。

リングのこだわり

真田紐ストラップをはじめ、蔵CURAのリングタイプカメラストラップには、オリジナルの真鍮リングが使われています。このリングは、アンティークカメラのボディなどにも使われている真鍮という金属でできています。そのため、一般で売られている鉄製リングと比べ柔らかく、アイレットやボディーを傷めにくいだけでなく、取付時も開きやすく爪にも優しいリングです。

製造工程では、金属のバリを無くしながら、クロームメッキをかけるために、ゆっくり約20時間かけて磨き上げ、滑らかに仕上げております。

これにより、美しい輝きを放つだけでなく、使い込むことで真鍮の素地が出てエイジングを楽しむ事が出来るようになっております。

長さのこだわり

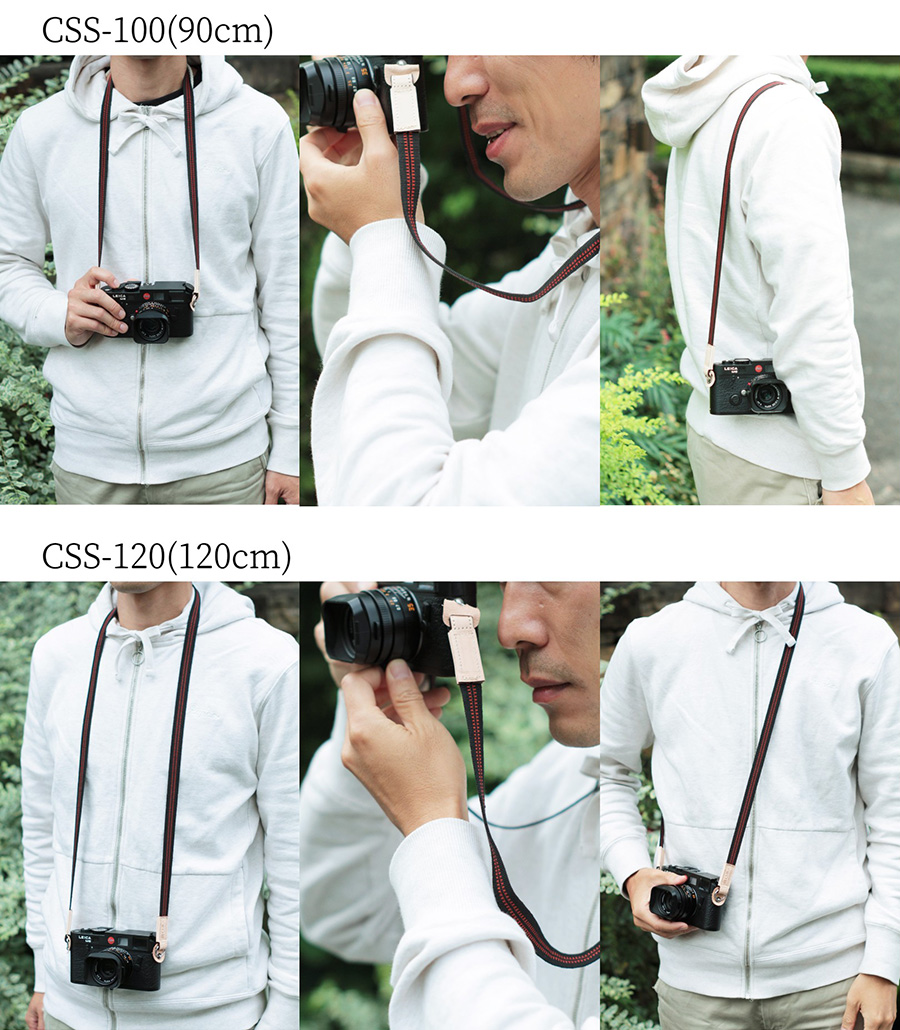

真田紐ストラップは90cm、120cm、ハンドストラップの3種類。

90cmは首にかけたときに前にカメラ本体を下げてすぐに撮影しやすい長さ。120cmはもっと長い時間カメラを携行する際に、斜め掛けをして持ちやすい長さ。そして、ハンドストラップはちょっと下お出かけにコンパクトカメラを持ち運びしやすい仕様と、カメラのサイズや撮影シーンに合わせてラインナップをご用意しています。

(モデル身長170cm)

革へのこだわり

真田紐ストラップには上質の本ヌメ革を使用しています。ヌメ革は染色を施していないので、初めは美しいベージュ色をしていますが、使っているうちにより美しい飴色にエイジングされる様を楽しむことが出来ます。

受け継がれてきた貴重な技術と伝統

大正時代から続く市村真田紐ですが、戦前は織っている方も少なくなかったそう。

しかし、戦時中の空襲で焼失してしまったり、疎開や混乱で廃業した同業も多い中、焼失もせず奇跡的に立直り現在に受け継がれています。

戦後、仕事が徐々に回復して量産のきく鉄製の織機を購入し生産をしましたが、以前の様な厚みがあり、しなやかで幅の揃った綺麗な物が織れず今は作業場の後ろでほこりをかぶったままで、現在の木製織機にこだわりながら真田紐を織り続けています。

創業時から腕の良い真田紐師として名が通っている市村真田紐、3代目の「市村藤斉」の織る紐は、宮内庁、文化庁、お茶の家元や五島美術館、根津美術館等で用いられていて、現在、この様な木製織機で織る真田紐師は国内に一軒だけとなったそうです。

〜工房を尋ねて〜

生地を織る織機の紐版といった所でしょうか、小さな機械に糸が数十本通り、小さく・細かく動き正確に真田紐を織っていきます。

織機の歯車も木製で、所々欠けては直しの繰り返し修理で現在も現役です。

横糸を固定する台座もすり減り年月を感じます。

織の強さやたるみを調整する重りは、まるで拾ってきた石の様に見えますが、昔から使っている職人だけが分かる大事な道具です。

絹糸は京都で染め上げたもので、画像に写る鮮やかな緑の糸は宮内庁の為の専用糸とのことです。

(その箱の中に「蔵CURA」真田紐ストラップ用の糸も一緒に入っていました)

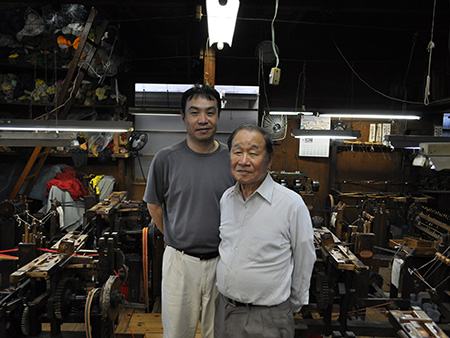

「市村藤斉」さん(右)と一緒に写っている方は市村さんの三男で後継者です。

作業場には織機が8台設置してあり、奥には他に広幅など特殊な紐用に予備織機が一台。設置しなおして作業するそうです。

一番古いもので大正時代の物、ほかも昭和初期の木製織機です。

織機は、当時、居間に置いて手動で織っていましたが、床下にある電動モーターで可動出来るように改築改造したそうです。

商品詳細

| サイズ | 幅:15mm 長さ:900mm |

|---|---|

| 素材 | シルク(絹)、本ヌメ革(タグ・先端部) リング:真鍮製 |

| カラー | ブラック×レッド、ブラック×ゴールド、レッド×シルバー |

| 生産地 | Made in japan -日本製- |

※予告なく仕様が変更になる場合がございます。